こんにちは〜

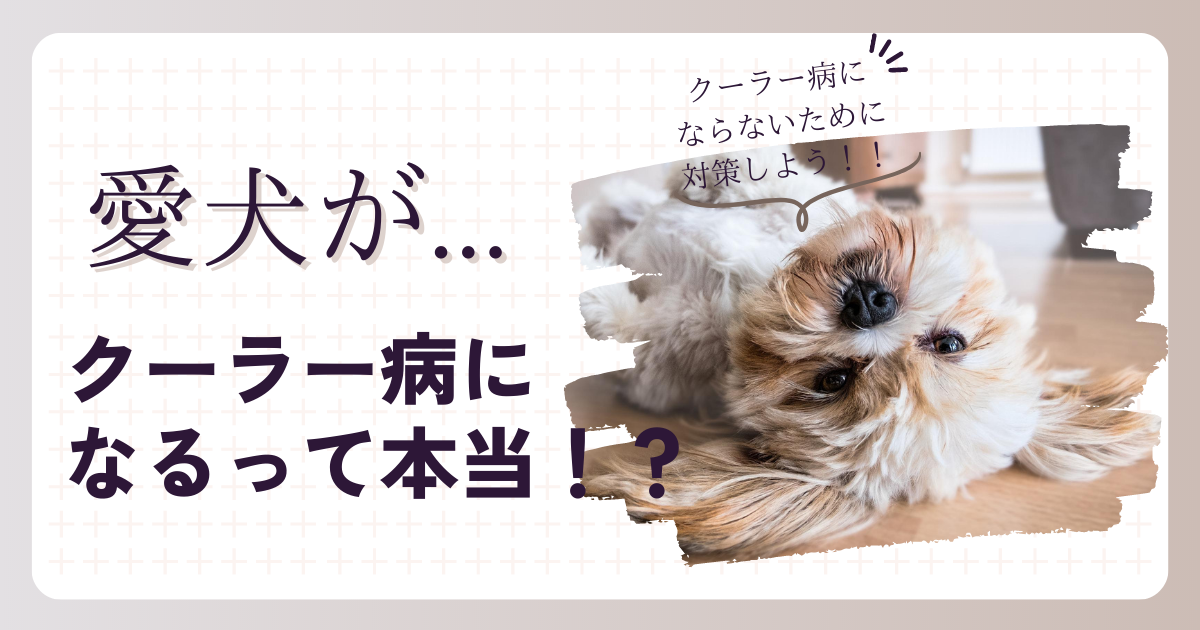

今日は、夏の時期に気をつけること「クーラー病」について書いて行きたいと思います。

冷房って夏場には、欠かせないですよね。

ですが、冷房の中にずっといたりすると人間でも体調が悪くなってしまうなどの症状でクーラー病がありますが、犬も一緒で冷房の中にずっと当たっているとクーラー病になってしまいます。

この記事はこんな方におすすめ

- クーラー病ってどんな症状が出るのか知りたい方

- クーラー病にならないための対策方法を知りたい方

- クーラー病ってなにか知りたい方

夏に気をつけること『クーラー病』について

夏と言ったら外は、暑いし室内の涼しい所にみなさんもいたいですよね!

それは、犬も一緒です。ですがどうしても冷え切った場所にいるとクーラー病になってしまいますよね。

クーラー病って犬もなるの?

人間のクーラー病は、聞いたことがある方やなったことがある方が多いと思いますが、犬のクーラー病って聞いたことない方も多いと思います。

冷房の効いた涼しい室内と外気温の温度差によって自律神経が乱れたり、冷え過ぎて血流が悪くなってしまうことを「クーラー病」と言いますが、犬にでも起こることが分かってきました。

犬のクーラ病の症状とは?

ずっと冷房が効いた部屋にいるとこのような症状が起こります。

・咳

自律神経の乱れもありますが、クーラーの風による乾燥から咳が増える場合があり、長く咳が続いてしまうと呼吸器系に深刻なダメージがあるので気をつけてください。

・くしゃみ、鼻水

風邪のように見られがちですが、自律神経の乱れからくる場合もあります。くしゃみや鼻水の場合は、鼻の粘膜が過剰反応を起こすことが原因だと言われています。

・食欲不振

夏場に食欲がない時は、「暑さのせいかな?」と夏バテだと思われるのですが、普段から冷房の場所にいる子たちは、クーラー病の疑いがあります。それに体が冷え過ぎてしまい消化器官の動きが落ちている可能性もあります。

・嘔吐、下痢

冷房で体が冷えてしまい、消化器官の動きが悪くなってしまい、「嘔吐」「下痢」の症状が現れやすくなります。嘔吐や下痢が長引いてしまうと脱水症状になる可能性が高くなりますので注意してください。

・いつもより元気がない

これは人間と同じ感覚で「体がだるい」と感じているからです。自律神経の乱れで疲れが感じやすくなります。

↑このような症状が起きている場合クーラー病の疑いがあります。

クーラー病『予防方法』

クーラー病にならないためにちゃんと予防をしてあげましょう。

・適切な温度管理

犬は、一般的に気温22℃、湿度60%を超えると熱中症になる可能性が高くなると言われています。外気温との差があり過ぎても夏バテの原因にもなるので、冷房の設定温度(室温)が25℃〜28℃を目安がおすすめです。湿度は、60%前後が良いです。

犬種によっても室温は変わってきます。

・クーラーだけに頼らない

扇風機や冷風機、ひんやりマット(アルミ製の物、犬用の保冷剤など)を使って犬が体熱を発散できるようにしましょう。涼しくなった時は、なるべく窓を開けて換気のついでに自然の風を入れたり工夫をして見てください。

・体調チェックをまめに行う

毎日の体調の変化を見ていればすぐに愛犬の異変にすぐに気づくことができて、対処(動物病院に行くなど)ができると思います。

冷房に弱い犬種

冷房に弱い犬種はさまざまいますが、特に冷房に弱いと言われている犬種がこちらです↓

特に冷房が弱い犬種

- チワワ

- トイ・プードル

- イタリアン・グレーハウンド

- ヨークシャー・テリア

- ミニチュアピンシャー

この5種類の犬種は、シングルコートの共通点があり、ダブルコートの犬種は上毛(オーバーコート)、下毛(アンダーコート)が生えているため、上毛は皮膚の保護になっており、下毛は保温や保湿の役割があります。ですが、シングルコートの犬種は、下毛がないため被毛が薄いため寒さに弱くなります。短毛犬でもある犬種は、寒さから守るものがないため、体温を維持しにくいと言われています。

こう言った犬種にも関わらず、寒いと感じた時に布団や毛布など用意しておくことをおすすめします。そうすれば寒くなれば自ら毛布にくるまったりできるからです。クーラー病の予防方法にもなります。

犬が寒がっている時の見分け方

もし愛犬が寒がっている事が分かればクーラー病や風邪を引かないように対策ができます。

- 震えている

- 体を小さくして丸まっている

- 散歩に行きたがらない

- 水を飲む量が減ってくる

- ずっと寝ている

- 暖かいところに行きたがる(飼い主さんの側による、毛布の中に潜るなど)

先ほども言った通り、暖かい毛布や布団を用意してあげましょう。それと冷房の設定温度を上げてください。

子犬・シニア犬は冷房に弱い

体の機能がまだ未発達の子犬や体の機能が衰えてきているシニア犬は、体温調節がうまくできず、冷房に弱いと言われています。

それに、病気を患っている子も体の生理機能が衰えてしまっているので体温調節が苦手です。

体調不良の子で食事が取れていないと自分でうまく体の体温を作ることができず、冷房が苦手になる場合があります。

こう言った「子犬」「シニア犬」「病気を患っている子」「体調不良の子」の場合は、普通の犬よりも温度管理が重要になっていきます。なのでまめに温度や湿度を確認して体調管理ができているかチェックをしましょう。

まとめ

どうでしたか?

もし気をつけていてもクーラー病にはなってしまうかも知れません。ですが、今回の記事を最後まで見てくださった方は、すぐにでも愛犬の異変に気づき動物病院に連れてってあげることができますね。

室内を暑くしないようにするだけでなく、愛犬の体調管理や室温調節を心がけてより良い環境にしてあげましょう!

今日はここまで最後まで読んでくれてありがとうございました!

この記事に出てきた犬種を紹介していますので↓こちらの記事もぜひ参考になったら嬉しいです。

コメント

コメント一覧 (1件)

Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for providing this info.